1948年底至1949年初的解放战场,林彪在东北围城打援,粟裕在华东穿插分割,两位战神用截然不同的战术书写了各自的传奇。

但有没有人做过这样一个大胆的猜想——

如果让粟裕指挥辽沈战役,林彪接手淮海战役,历史会如何改写?

是锦州城下多一场孟良崮式的闪电战,还是徐州平原上演四平街般的步步为营?

这场“关公战秦琼”的军事推演,藏着战争艺术的深层密码。

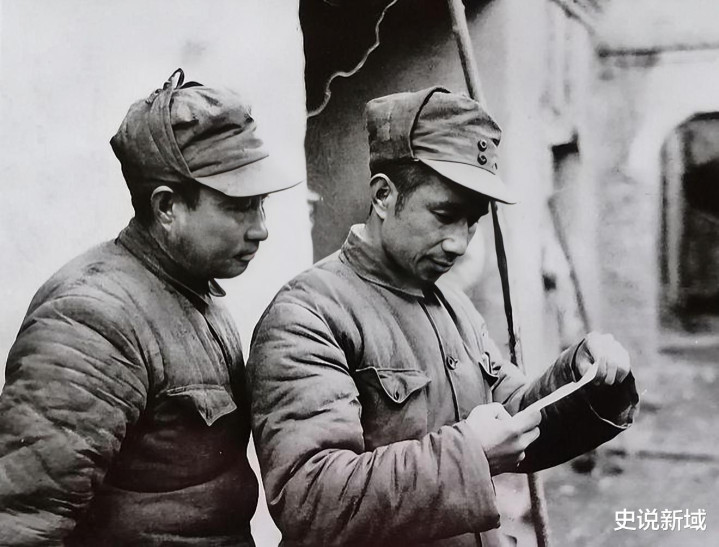

林彪的算盘:没有八成把握绝不出手

辽沈战役前,林彪对先打锦州还是长春的犹豫,本质是他“精密计算型”指挥风格的缩影。

这位黄埔军校出身的统帅,像一台高速运转的计算机:兵力对比、补给距离、天气变化……所有变量必须精确到小数点后两位。

四平战役的惨败让他对“冒险”二字近乎过敏,即便毛主席连发数十封电报催促,他仍坚持先扫清长春外围,再图锦州。

这种风格在东北战场如鱼得水:115师老班底与他默契十足,百万大军层层推进的“碾压式”打法,正需要林彪的稳扎稳打。

但若把他空降到淮海战场呢?面对杜聿明30万机械化兵团在平原上的闪转腾挪,林彪或许会像下围棋般步步封锁,用“围而不歼”消耗敌军。

可淮海战役的关键恰恰在于粟裕敢用60万兵力“包饺子”,硬生生吞下80万国军——这种赌上家底的魄力,未必是林彪的风格。

粟裕的野路子:五成胜率就敢梭哈

与林彪形成鲜明对比的,是粟裕的“战场赌徒”气质。

孟良崮战役中,他敢在敌军重兵环绕中强吃整编74师;豫东战役时,他顶着三面受敌的风险硬啃开封。

这种“专挑硬骨头啃”的作风,源于他二十年游击战练就的敏锐直觉——地图上算不出的战机,他能用脚底板踩出来。

若让粟裕指挥辽沈战役,锦州恐怕不会成为拉锯战的焦点。参考他奇袭张灵甫的案例,粟裕可能直扑沈阳,用“中心开花”打乱卫立煌的防御体系。

但风险同样巨大:东北国军55万重兵集团若反扑成功,松花江以南的根据地或将不保。

不过粟裕向来信奉“险中求胜”,或许他在辽沈战役中能打出不一样的精彩呢!

两大将帅背后的隐形推手:体系决定上限

有人认为,即便两位统帅互换战场,结局也不会有大变化——因为解放军的胜利密码不在个人,而在体系。

林彪能在东北迅速扩军至百万,靠的是罗荣桓的政工团队发动群众;粟裕敢在华东放手一搏,离不开陈毅坐镇协调各方关系。

更关键的是毛主席的“组合拳”:让林彪去东北,因他熟悉115师旧部;留粟裕在华东,因其擅长整合新四军、八路军等多元力量。

这种人事安排的精妙,就像让梅西踢前锋、C罗当边锋——不是谁比谁更强,而是把对的人放在对的位置。

历史的另一种可能:时间差里的蝴蝶效应

假设真有时空交换机,让林彪粟裕互换战场,最可能的结果是——解放战争晚结束半年。

在东北,粟裕的冒险突进可能导致早期伤亡激增,但中后期滚雪球式缴获会加速战局;

在华东,林彪的谨慎或许能让中野华野少些“惨胜”,但国军主力很可能全身而退。

不过历史没有假设。辽沈战役前卫立煌的“消极避战”,淮海战役中杜聿明的判断失误,都印证了国民党体系的崩塌。

即便两位军事家互换,也改变不了“得民心者得天下”的铁律——就像网友调侃的:“给老蒋十个林彪粟裕,他也打不过广场舞大妈推的小推车。”

结语:

当我们用放大镜审视林彪和粟裕的抉择,真正震撼人心的不是他们如何计算兵力与地形,而是如何在历史的十字路口,用个人风格点燃时代的引信。

林彪的谨慎与粟裕的果敢,恰似太极阴阳——没有谁更高明,只有谁更适配那个战火纷飞的瞬间。或许这才是军事史最深的启示:天才指挥官的真正价值,不在于改写历史,而在于成为历史选择的那个人。